Born in 1967 in Londres, lives and works Paris

Artist Profile

Heidi Wood

Exhibitions

PERSONAL EXHIBITIONS (selection)

2015 Le 116, Montreuil, Production Site

2013 Musée national Fernand Léger, Biot, Décor d’une vie ordinaire (Grand ensemble)

FRAC Poitou Charentes, Angoulême, Apparitions collectives (30 ans des FRACS)

Galerie Anne Barrault, Paris, Petite couronne

2011 Maison des arts plastiques Rosa Bonheur, Chevilly-Larue, Vacances d’hiver

Artothèque de Caen, Musées du monde

La Graineterie, Houilles, et Balades en Yvelines, Cosmic

2010 Galerie municipale de Vitry-sur-Seine, Partie de chasse

2009 CAC Meymac, Abbaye Saint-André, Vous êtes ici

Image Imatge, Orthez, Mount Isa

ESAC, Pau, Dans l’univers de Beckmann-N’Thépé

2008 Galerie Anne Barrault, Paris, Date limite de consommation

2007 ESAD Amiens, Visitors’ Center

Galerie Frederic Desimpel, Bruxelles, Made to Order

2006 Le Hall, ENBA, Lyon, Le Musée

2005 Galerie Anne Barrault, Paris, Los Angeles

2003 Galerie Anne Barrault, Paris, Heidi Wood à la Planète Magique

Galleria Plastica, Bologne

GROUP EXHIBITIONS (selection)

2020 CAC Meymac, Où est la différence, en binôme avec Olivier Garraud

2018 Fondation Clément, Martinique, Renault, l’art de la collection

BOAA (Biennale of Australian Art), Ballarat, Off the Map

Frac Normandie-Rouen, Inventaire, vol. 8

2015 Fondation Le Corbusier, Paris, Re-Corbusier

Cité de la céramique, Sèvres, Sèvres Outdoors

Fondation Alvar Aalto, Maison Louis Carré, Mise au vert

2013 Les abattoirs, Toulouse, Les Pléiades (30 ans des FRAC)

2011 FRAC Ile-de-France, Domaine de Rentilly, Round and Round and Round (part 2)

Art dans les chapelles, Pays de Pontivy (Notre-Dame du Moustoir)

2010 Villa des Tourelles, Nanterre, Les autres oeuvres

2009 FKSE Studio, Budapest, Free Your Mind

FRAC Poitou Charentes, 008. Collection, nouvelles connexions

FRAC Poitou Charentes, Pièces à vivre

2006 FRAC Haute-Normandie, Welcome Home

2005 Abbaye Saint-André centre d’art contemporain, Meymac, Le canard était toujours vivant

Centre photographique d’Ile-de-France, Pontault Combault, Trois et trois font…

Parker’s Box, New York, iamfive

Raid Projects, Los Angeles, Not Worried

2004 Le Plateau – FRAC Ile-de-France, Voisinages

Mains d’oeuvres, Saint-Ouen, Hôtel Reliance

COLLECTIONS PUBLIQUES

FNAC, FRAC Poitou-Charentes, FRAC Ile-de-France, FRAC Haute-Normandie,

Artothèques de Limoges, Caen, Pessac et Pau, Artbank Australia

Analyses

UNE PEINTURE POPULAIRE ? – Diana Gay, 2013

Une œuvre d’art actuelle doit supporter la comparaison de fait avec n’importe quel objet fabriqué. Le tableau-artiste est faux et périmé.

Le tableau-objet est seul capable de subir la comparaison et de résister au temps.

Fernand Léger

Selon les ethnologues anglais de la fin du XIXe siècle tel Alfred Cort Haddon, l’évolution du décor depuis la Préhistoire

initie les prémices de l’histoire culturelle des formes, liant dès l’origine l’art et la notion de décoratif.1 A l’automne 2013,

le musée national Fernand Léger et le musée d’histoire et de céramique biotoises invitent l’artiste australienne Heidi

Wood à poursuivre ce dialogue entre beaux-arts et arts appliqués, en lien avec la distinction pertinente établie par

Léger entre tableau de chevalet et peinture ornementale. De cette rencontre inédite est née l’exposition Décor d’une

vie ordinaire, conçue en deux volets.

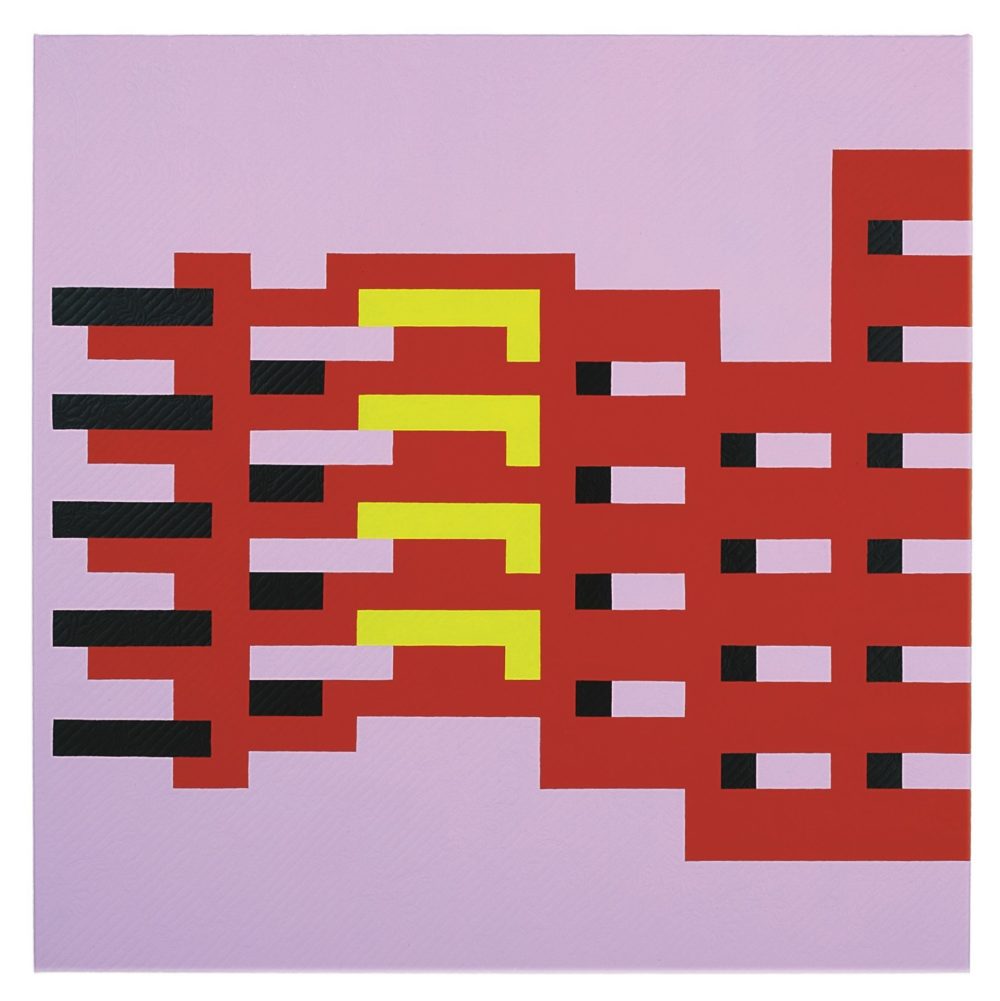

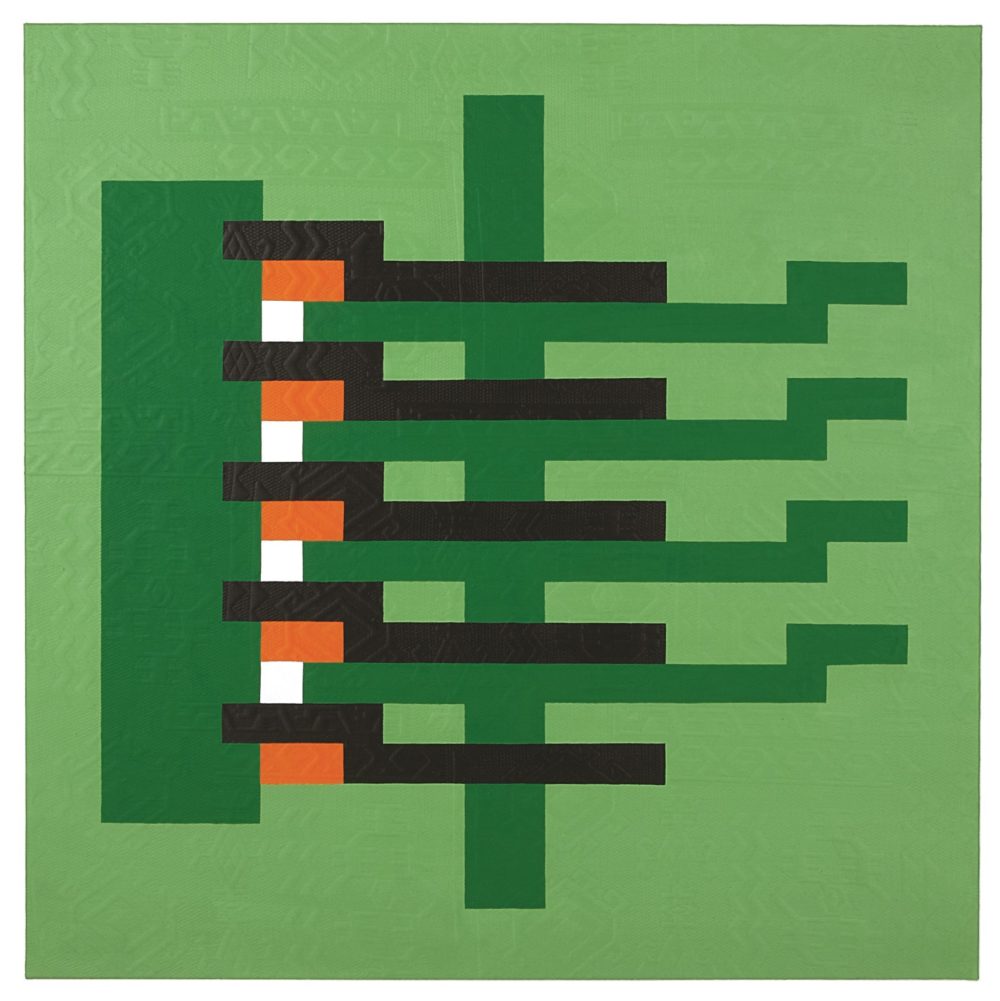

Expérimentant la picturalité sur tous supports, Heidi Wood croise deux temporalités (universelle et contextuelle) au

gré de ses voyages et de ses résidences de création : « J’explore l’utilisation de pictogrammes dans la simulation et

l’évocation d’un monde idéalisé. Je continue à concevoir des répertoires de formes en regard d’un contexte précis.

Mais ces formes ne sont plus proposées à travers des séries photographiques pour devenir (éventuellement) des

tableaux : l’œuvre matérielle disparait. Je lui préfère des environnements éphémères ». Poursuivant son infiltration

picturale du réel par un vertigineux marketing autopromotionnel, Heidi Wood détourne la fonctionnalité des objets en

utilisant leur potentiel visuel (panneau d’affichage ou routier, fanion ou trousse, assiette décorative …). Avec la série

des Serving Suggestions initiée en 2001 (tableaux abstraits intégrés à des intérieurs d’esprit moderniste), l’artiste

prend acte de la banalisation de l’œuvre d’art réduite à une image, telle qu’annoncée par Walter Benjamin en 1935.2.

Ses mises en scène de type publicitaire transforment en conséquence le spectateur en consommateur.

A Biot, Heidi Wood fait ainsi dialoguer ses paysages pictographiques avec l’esthétique progressiste de Fernand Léger

en lien étroit avec la ville où le peintre normand pratiqua la céramique entre 1949 et 1955. Le thème urbain sert de fil

rouge entre ces trois réalités car il constitue un enjeu central dans l’œuvre de l’artiste. En effet, Fernand Léger

s’enthousiasme dès les années 1920 pour l’innovation tant architecturale que sociale développée par le Style

international et mise en œuvre par ses amis Le Corbusier ou Robert Mallet-Stevens. Lucide, il revendique néanmoins

l’intégration de la peinture dans l’architecture et la reconquête par les artistes de l’impact visuel généré par la publicité.

Lors du Salon de l’aviation à Paris en 1912, il prend acte avec Marcel Duchamp et Constantin Brancusi de la

concurrence de l’objet industriel, en l’occurrence une hélice. Si Duchamp cesse de peindre au profit d’une

conceptualisation de l’acte artistique, Fernand Léger opte pour une stratégie d’intégration de la peinture aux projets

d’art total tels que l’architecture, le cinéma ou le spectacle. Convaincu que l’art est un moyen et non une fin, il découvre

le peuple lors de la Première Guerre mondiale qu’il passa sur le front aux côtés de mineurs, d’artisans ou de terrassiers.

Cette rupture lui fait prendre conscience que la quasi-abstraction à laquelle aboutit alors sa série cubisante des

Contrastes de formes l’éloigne de l’homme de la rue. Lors des fameux débats à la Maison du peuple en 1936 qui

l’opposent aux tenants du réalisme socialiste dont Aragon, il revendique la nécessité d’une éducation artistique pour

tous et refuse l’instrumentalisation de l’art à des fins démagogiques ou individualistes : “Si nos œuvres n’ont pas

pénétré dans le peuple, c’est la faute, je le répète, à l’ordre social actuel et non pas parce que ces œuvres manquent

d’humanité”.3 Il illustre désormais son concept de nouveau réalisme par la valorisation de l’objet quotidien au détriment

du sujet romantique sévissant depuis la Renaissance italienne. En 1923-24, il affirme ainsi que « Le Beau est partout,

1 Guitemie Maldonado, « Chapitre 1 / Archéologie du terme » in Le cercle et l’amibe. Le biomorphisme dans l’art des années 1930, Paris,

INHA/CTHS (« Les Essais de l’INHA »), 2006 [en ligne], mis en ligne le 7 décembre 2010, consulté le 10 août 2013,

http://inha.revues.org/2876.

2 Walter Benjamin, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2003.

3 Fernand Léger, « Le nouveau réalisme continue », Fonctions de la peinture, Paris, Gallimard coll. Folio Essais, 2009, p. 197.

dans l’ordre de vos casseroles, sur le mur blanc de votre cuisine, plus peut-être que dans votre salon XVIIIe siècle ou

dans les musées officiels ».4 Au moyen de sa théorie des contrastes, il revendique la beauté des moyens purs du

peintre (ligne, forme, couleur).

Avec son projet Sister Suburbs initié en 2011, Heidi Wood dresse l’état des lieux de cette histoire progressiste de l’art

du XXe siècle au regard de l’actuel environnement péri-urbain, souvent dédaigné au profit du centre-ville jugé plus

patrimonial. L’hommage qu’elle porte à la banlieue constitue ainsi une invitation à regarder autrement le paysage

construit, ses codes visuels mais également ses contradictions. Entre ironie et militantisme, l’artiste revisite la fonction

sociale de l’art située au cœur de l’utopie des avant-gardes. Marquée par l’esthétique constructiviste de Malévitch et

du Bauhaus, elle interroge la capacité de l’art non-figuratif à fusionner avec la vie quotidienne. Quelle relation le peintre

peut-il concrètement établir avec ses concitoyens ? L’appropriation généralisée des topos de l’abstraction

géométrique par la communication visuelle et le design s’analyse-t-elle comme une victoire ou une faillite du courant

moderne ? Quelle place occupe l’artiste dans l’économie aujourd’hui mondialisée des biens et des services ? Comme

l’énonce Nicolas Bourriaud, (…) “le glossaire abstrait permet de rendre compte d’une réalité visible (architecturale,

sociale ou économique) que le capitalisme a transformée en tableau abstrait”.5

Prestataire au service de sa propre démarche créatrice, Heidi Wood apporte une réponse par l’application d’un

protocole visuel d’interrogation à partir des signes que lui renvoient les territoires qu’elle traverse. Le renouvellement

du regard qu’elle propose questionne les valeurs qui sous-tendent notre époque et par conséquent le regard que nous

portons sur elle. En cela, Heidi Wood incarne d’évidence l’utopie pertinente des avant-gardes du XXe siècle : le monde

changera d’abord grâce au regard lucide porté sur lui.

Dans l’exposition en diptyque Décor d’une vie ordinaire, l’artiste propose un dispositif réjouissant de mise en abyme.

Acteur malgré lui d’un reality show, le public est invité au musée à admirer l’espace domestique dans lequel il vit.

Spatialisée, la peinture rend l’espace concret en (re)plaçant l’homo erectus en son centre. Au musée national Fernand

Léger, le volet Grand ensemble immerge ainsi le visiteur dans une œuvre d’art totale reconstituant un appartement

standardisé de type HLM. Entre beaux-arts, art appliqués et goût populaire, l’artiste s’amuse du statut ambigu de ses

oeuvres qu’elle réalise elle-même ou dont elle délègue la production à des tiers. L’art est-il soluble dans le décoratif ?

Des panneaux routiers au motif floral sont accrochés sur des peintures murales en aplats monochromes évoquant des

poncifs de l’architecture anonyme des banlieues. Des sculptures blanches en forme de plans de sol d’immeubles

sociaux sont détournées : elles servent de présentoir pour des assiettes souvenir en porcelaine représentant un pylône

électrique.

Au musée d’histoire et de céramique biotoises, le volet Pavillon propose un dialogue vivifiant entre les collections

retraçant la vie quotidienne dans ce beau village provençal et les œuvres à l’esthétique industrielle de Heidi Wood.

Renforcé par un jalonnement routier constitué de 5 affiches aux motifs floraux ou architecturaux sur des fonds en

aplats colorés, ce parcours biotois suscite une interaction dynamique entre deux réalités urbaines du territoire de la

Côte d’Azur, l’une au musée Léger sur le thème du dialogue entre peinture et architecture bon marché et l’autre au

musée d’histoire et de céramique en lien avec les métiers d’art et l’objet quotidien.

Pour Fernand Léger et Heidi Wood, la force de la peinture s’incarne dans une pédagogie visuelle capable de s’opposer

à l’aliénation de l’homme par l’homme. Leur stratégie de mise à distance du réel permet de regarder ce dernier plus

intensément, avec bienveillance mais sans romantisme. Au-delà du tableau, peut-on habiter la peinture ? Notre habitat

standardisé témoigne-t-il d’un art savant accédant enfin à la popularité ? En nous proposant des clés de réponse, Heidi

Wood enrichit à son tour l’histoire culturelle des formes.

Diana Gay, 2013

Catalogue Décor d’une vie ordinaire

4 Fernand Léger, « L’esthétique de la machine, l’objet fabriqué, l’artisan et l’artiste», ibid, p. 88.

5 Nicolas Bourriaud, Sarah Morris. Mechanical Ballet, catalogue numérique de l’exposition au musée national Fernand Léger (17 novembre

2012-4 mars 2013), [en ligne], p. 5, consulté le 13 août 2013, http://www.musees-nationauxalpesmaritimes.

fr/library/Sarah%20Morris/SarahMorris2MN2012BD.pdf

Catalogue Re-Corbusier – Catherine de Smet, 2015

Au commencement, une peinture à l’huile de 130 cm par 81 cm, intitulée You Win Some, You Lose Some , appartenant à

un ensemble de tableaux abstraits réalisés par l’artiste. De formats variables, ceux-ci ont en commun leurs couleurs vives

et contrastées, leurs motifs abstraits et le tissu d’ameublement qui leur sert de support — matériau qui en quelque sorte

devait sceller leur destin. On retrouve en effet ces même tableaux intégrés, tels des éléments de mobilier, à des espaces

intérieurs que Heidi Wood arrange, puis photographie. Accroché sur un mur bleu, You Win Some, You Lose Some participe

ainsi d’une composition où interviennent également le lampadaire Jielde de Jean-Louis Domecq (conçu vers 1950) et la

chaise longue de Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand (conçue en 1928). Le sol est jaune, le mur de droite

est rouge. Une autre fois, You Win Some, You Lose Some apparaît seulement avec le luminaire de Domecq, posé sur un sol

en damier noir et blanc. La série entière des Serving Suggestions repose sur ce principe : une ou deux peintures associées

à quelques chaises, à un fauteuil, à une lampe dessinés au XXe siècle (parfois accompagnés d’une plante verte, d’une table

basse ou d’un cendrier sur pied), se détachant sur des fonds aux teintes souvent vives.

Outre la référence à Le Corbusier que constitue la polychromie de l’espace bleu-rouge-jaune photographié, on ne peut

manquer de noter la parenté entre les Serving Suggestions en général et les vues proposées par la maison Salubra afin

d’assurer la promotion de la gamme de papiers peints créée par l’architecte (vues reproduites dans le livre de 1959 et dans

des publicités distribuées lors de sa publication, et ultérieurement). Une photographie de 1981 présente ainsi le papier

peint « Mur » tapissant une paroi dans une pièce occupée par la chaise longue de 1928 flanquée d’un lampadaire récent.

Sur l’autre paroi, rouge, un tableau de Le Corbusier est suspendu. Au premier plan, les palmes vertes d’une plante en pot

complètent la mise en scène.

Dans les Serving Suggestions, qui rappellent les images dont regorgent les catalogues de vente et les magazines de

décoration, la hiérarchie est incertaine : à quoi se rapporte en premier chef la « suggestion de présentation » ? Le tableau

vient rehausser l’environnement de la chaise longue autant que celle-ci vient meubler l’espace d’exposition du tableau, et

l’anachronie de leur rapprochement est effacée par la logique convenue de l’installation : un parfait cliché moderne. Heidi

Wood s’intéresse ainsi aux répercussions visuelles des stratégies de communication contemporaines. En témoigne aussi

sa traduction de la silhouette de grands ensembles de banlieue en pictogrammes déclinés ensuite sur divers supports

(Architecture de zone péri-urbaine, 2013), qui marquent également, d’une autre manière, son intérêt pour la modernité et

ses suites.

Catherine de Smet, 2015

Catalogue Re-Corbusier

PRODUCTION SITE, Le 116, Montreuil – Eric Loret

7 mars – 30 mai 2015

Promenons-nous dans les Wood. On y passe à travers des forêts de symboles dont les paroles ne sont pas confuses,

au contraire. Tout est là, étalé sur les murs, et aussi sur le sol. On ne se perdra pas. Avec l’expo « Production Site

», on vient au 116, le centre d’art de Montreuil, pour voir les bâtiments qui peuplent Montreuil mais autrement, en

wall paintings qui ressemblent à des stickers géants aux couleurs primaires. L’extérieur est à l’intérieur : la ville est

résumée à sa signalétique en aplats, un ensemble de panneaux et pictogrammes qui en effacent le vécu ou, plus

précisément, le recouvrent. Car les formes en sont épurées, révélées, en quoi Heidi Wood mime la fonction d’un art

qui fait supposément du bien par où il passe, en « rédimant » ou « relevant » le réel, en permettant au visiteur de voir

son quotidien autrement, plus bio, plus dynamique, de voir la vie en jaune citron et rouge tomate. Mais dans le même

temps, le travail de l’artiste est également distancié, puisque l’urbanisme y apparaît comme un ensemble de signes ne

renvoyant qu’à eux-mêmes.

De fait, l’oeuvre de Heidi Wood, même si elle se déploie en artefacts auxquels on peut, à juste titre, appliquer des

catégories du jugement de goût et trouver un plaisir sensoriel, est aussi conceptuelle. Avec « Production Site »,

l’artiste remplit en le détournant un contrat bien connu : l’argent public finance (pas très haut) une commande pourvu

que celle-ci réponde aux exigences de « valorisation » du « lien » social et du « tissu » urbain local. « J’incarne ces

clichés pour jouer le rôle de l’artiste officiel, s’amuse Wood. J’essaie d’attirer l’attention sur le fait que si on en fait

une condition préalable pour le financement et l’exposition de l’art, on aboutira à une diminution du champ des

possibles et à une réduction des ambitions. »

L’exemple le plus frappant de cette réduction paraît a priori être une série d’assiettes-souvenirs comme on en

collectionnait jadis, présentée dans une vitrine au fond de la deuxième salle : le pittoresque kitsch attendu y a été

remplacé par des images de pylônes électriques en version minimale et impressionniste. Sauf qu’en réalité, il n’y a pas

vraiment d’ironie ici. Plutôt un écho à cette déploration (et cet espoir) de l’écrivain Céline dans Mort à Crédit : « Celui

qui changera le réverbère crochu au coin du numéro 12 il me fera bien du chagrin. On est temporaire, c’est un fait,

mais on a déjà temporé assez pour son grade. (…) Si les choses nous emportaient en même temps qu’elles, si mal

foutues qu’on les trouve, on mourrait de poésie. »

Cet effort pour remettre de l’intimité dans les objets manufacturés s’inscrit dans un projet commencé en 2010 à

Chevilly-Larue et intitulé « Vacances d’hiver ». A l’époque, Heidi Wood avait demandé aux Chevillais de lui apporter

des objets personnels, dont elle avait décliné les images sur des trousses à crayons, des affiches, des gadgets divers

vendus au marché de Noël. Sans trouver preneur, toutefois, tant la « privation de monde », pour reprendre l’expression

du philosophe Franck Fischbach, est effective : les objets avec lesquels nous vivons ne font plus pour nous « monde ».

Ils sont littéralement immondes, ne nous semblent pas dignes d’être aimés.

Donc, le paysage urbain que Heidi Wood peint au 116 n’est pas une plaisanterie : tout en étant parodique, il l’est au

sens littéral, pour être chanté à côté de l’ode, sur une musique connue, pour rechampir à défaut de réenchanter.

L’artiste travaille à partir de photographies, analyse, trie, « décante », dit-elle, jusqu’à obtenir des figures « génériques

» qui ne correspondent pas nécessairement à des bâtiments réels, mais à un habitat. Pour la période récente, ceux

qui se repèrent de toute évidence à Montreuil sont le moderne collectif, le contemporain et l’industriel. Wood propose

entre autres des études de façades, où elle pointe l’opposition entre l’organisation en « grille » et celle en « antigrille

» : par exemple, pour ce second cas, de la dernière décennie, les fenêtres jetées sur des imbrications de couleur. Ces

études étant peintes sur du tissu d’ameublement, il y a doublement de la façade comme décor, comme peau, mais

aussi comme mue : Heidi Wood indique que ses tableaux, quand ils ne sont pas achetés, sont détruits au bout de cinq

ans. Un geste cohérent avec celui, inverse, que les visiteurs peuvent voir au 116, puisque l’exposition étant évolutive,

l’artiste développe ses peintures murales jour après jour, fait croître ses bâtiments « génériques », les transforme en

moteurs, comme si la forme produisait nécessairement de la forme.

C’est un des sens du titre « Production Site » : une usine à formes. Montreuil rentre d’un côté, par l’oeil, par la photo,

il ressort en peinture de l’autre côté, continûment, pendant la durée de l’expo. Mieux, même : l’artiste est présente

sur place, elle a aménagé son atelier au milieu, dans le passage entre les deux salles principales du 116. Elle travaille

durant les heures d’ouverture au public, ou en dehors, c’est selon. En tant que « prestataire social de la Ville de

Montreuil », Wood se demande donc légitimement ce que cette situation change à son travail, ce qu’elle produit, en

plus d’une série d’artefacts ou d’une performance. De la présence ? Du lien ?

La réponse est que, s’il est clair que l’art ne répare rien, n’améliore la situation sociale de personne, peut-être peut-il au

moins se donner comme principe vital, comme geste, comme élan, se rendre partageable. Car ce qui se partage avant

tout, plus que l’oeuvre, c’est le travail. On est loin avec Heidi Wood de l’art « participatif » des années 90, cependant :

les visiteurs ne jouent pas avec des éléments à « activer » ou « réactiver ». Ils arrivent sur un chantier de production,

où ce qui se produit (se met en scène) est la production même et ils voient, simplement, que l’artiste est un o(e)uvrier

comme un autre.

Eric Loret

avril 2015